平成31年、皇紀2679年明けましておめでとうございます。!

夢工房桃李は1月4日から通常営業です。

早いもので開店17年となりました。

今年も御愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

本年5月1日、新しい御代となります。

思えば、バブル景気の真っ只中、慌ただしく変わった平成の御代でした。

その後間も無くバブルが弾け、宝石業界は長く低迷期に入り現在も続いています。

それなのに今は、新しい御代を待ちながら何か景気も変わるのではないかと密かに思っているのは勘違いでしょうか?

これは僭越ながら、国民が平成と同じ混乱するのを避けたいとの今上陛下の大御心でしょうか?

とにかく、前向きに良い方向に向かう様期待して、今年も努めて参ります。

早いもので開店17年となりました。

今年も御愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

本年5月1日、新しい御代となります。

思えば、バブル景気の真っ只中、慌ただしく変わった平成の御代でした。

その後間も無くバブルが弾け、宝石業界は長く低迷期に入り現在も続いています。

それなのに今は、新しい御代を待ちながら何か景気も変わるのではないかと密かに思っているのは勘違いでしょうか?

これは僭越ながら、国民が平成と同じ混乱するのを避けたいとの今上陛下の大御心でしょうか?

とにかく、前向きに良い方向に向かう様期待して、今年も努めて参ります。

2018年大晦日

2018(平成30年)今年も最終日となりました。

大勢のお客様に、何軒も断られたけどやっと直してくれる処があって良かった、譲られた昔の古いデザインの指輪が生まれ変わって嬉しいとの声を頂戴致しました。

この声を励みに来年も努めて参ります。

新しい年も変わらずの御愛顧宜しくお願い致します。

大変有難う御座いました。

店長拝

大勢のお客様に、何軒も断られたけどやっと直してくれる処があって良かった、譲られた昔の古いデザインの指輪が生まれ変わって嬉しいとの声を頂戴致しました。

この声を励みに来年も努めて参ります。

新しい年も変わらずの御愛顧宜しくお願い致します。

大変有難う御座いました。

店長拝

多量のダイアモンドを求めて ‼

当時は、停滞中の今の宝石業界では考えられない程の多量のダイアモンドが必要とされていました。

日本では婚約指輪に多く使われる、0.3~0.5カラットのサイズを中心に盛んに買い付けが行われていました。

私の場合は、それよりも大きい(実際は重さ)1カラットサイズを多量に買い付けを依頼されていました。

一回の出張で数百個を集める必要があります為、アントワープでは十分な量が確保できず、イスラエルのテルアビブにも行かざるを得ませんでした。

初めてのイスラエル(特に首都のテルアビブ)は、巷で言われる危険な国ではありません。

但し、複雑な中東事情により緊張感は有ります。

話はダイアモンドからそれますが、休日を利用して世界三大宗教の聖地エルサレムに行きますと、日本では想像できない中東の宗教・民族が絡み合う世界観があります。

話を戻しますと、国内では大抵はあらかじめ等級が出されているものから選べば良いのですが、買い付け現場では、大まかな区分けされた山から、日本に持ち帰った時に、このくらいの等級になるから幾らで買えばよいかを瞬時に判断しなければなりません。

それまで大した知識の無かった者にとって、相当なプレッシャーとの戦いでした。と同時に前述しましたような原石の透明度が大事とか、産地(鉱山)よって綺麗さや硬さまでも違うとか、日本で鑑定士の資格を取る為の教室で見る数とは全く比較にならない量が見られたのは、とても得難い経験をさせてもらいました。

この経験が良きにつけ悪しきにつけ今に至っています。

次回は鑑定書と鑑別書についてです。

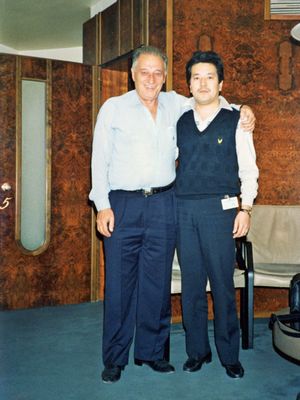

写真は、当時のイスラエルダイアモンド取引所会長兼ダイアモンド協会会長のモシェ・シュニッツァー氏とのツーショットです。

イスラエルの参考画像です。

日本では婚約指輪に多く使われる、0.3~0.5カラットのサイズを中心に盛んに買い付けが行われていました。

私の場合は、それよりも大きい(実際は重さ)1カラットサイズを多量に買い付けを依頼されていました。

一回の出張で数百個を集める必要があります為、アントワープでは十分な量が確保できず、イスラエルのテルアビブにも行かざるを得ませんでした。

初めてのイスラエル(特に首都のテルアビブ)は、巷で言われる危険な国ではありません。

但し、複雑な中東事情により緊張感は有ります。

話はダイアモンドからそれますが、休日を利用して世界三大宗教の聖地エルサレムに行きますと、日本では想像できない中東の宗教・民族が絡み合う世界観があります。

話を戻しますと、国内では大抵はあらかじめ等級が出されているものから選べば良いのですが、買い付け現場では、大まかな区分けされた山から、日本に持ち帰った時に、このくらいの等級になるから幾らで買えばよいかを瞬時に判断しなければなりません。

それまで大した知識の無かった者にとって、相当なプレッシャーとの戦いでした。と同時に前述しましたような原石の透明度が大事とか、産地(鉱山)よって綺麗さや硬さまでも違うとか、日本で鑑定士の資格を取る為の教室で見る数とは全く比較にならない量が見られたのは、とても得難い経験をさせてもらいました。

この経験が良きにつけ悪しきにつけ今に至っています。

次回は鑑定書と鑑別書についてです。

写真は、当時のイスラエルダイアモンド取引所会長兼ダイアモンド協会会長のモシェ・シュニッツァー氏とのツーショットです。

イスラエルの参考画像です。

ダイアモンドの価値の誤解 !

当時のアントワープオフィスです。

十数年間小売部門に従事して多少のダイアモンドの知識は持っていると、ある種のうがった思いが打ち砕かれた事は前述した通りですが、その1つがルビーやサファイアなどの色石と呼ばれる石は、産地の違いで綺麗さも違うため価値も違うのは承知していましたが、ダイアモンドは鑑定書の等級の違いで価値が変わると思い込んでいました。

ところが、多くのダイアモンドを見ているうちに透き通り方が違うことを思い知らされました。

主に見ていた石が南アフリカ産で、素晴らしい透き通り方でした。

(但し、南アフリカ産全てがではありません)

恥ずかしながらここで初めて、採れた産地によりこんなにも原石の綺麗さが違うという事を知りました。

それまでは「ダイアモンドの価値は4つのCで決まります」と教えられてきました。

つまり、カラット・カラー・クラリティ(内包物の有無)・カットの4つです。

この4つの等級さえ良ければ価値があると教えられてきました。

しかしながら、等級が上でもあまり透き通っていないもの、下の等級でも素晴らしく輝いているものと、それまでの自分の持っていた知識の浅さを恥じるようになり、今日に至るまでその思いが残っています。

結論は、ダイアモンドの価値である美しい輝きは原石の素材の良さに適切なカットによって生まれるとの想いになりました。

続きは次回に・・・。

画像はアントワープの市庁舎です。

ダイアモンドバイヤーの端くれ生活 ‼

同じ宝石業界でありながら、ダイアモンドの買い付けと言う未知の世界に飛び込んで、右も左も解らない地域(実際にはアントワープ中央駅に近い狭い一角)に放り出された風で、戸惑う事ばかりでした。

されど、仕事として来ていますので早く慣れなければなりません。

今になって思えば恥ずかしい事であり、今更ですが先ずピンセットでダイアを挟む、ルーペで等級を判断するを必死に練習をしました。

と言いますのは、1つは小売部門時代は、仕入れ先から届けられたダイアモンドは既に指輪やペンダント等の製品にされたものが大半で、裸石で入荷する事は少ない為、ピンセットで石を挟むこと、品質(グレード)も出されている状態ですので、ルーペで等級を判断するまでもありませんでしたので、ルーペもピンセットの持ち方も、今思えば何処かぎごちなかったのは明らかです。

ところが、買い付けの現場では此のルーペとピンセットの持ち方でこいつは石が見れる、見れないを判断されてしまうといわれるくらい初歩的な行為です。

従って、少しの空いた時間にも一生懸命練習したものです。

余談ですが、今テレビショッピングで現地に行って買い付けして来ましたとの映像が出ますが、僭越ながら石を覗く姿がチョットと思うことがあります。

実際の買い付けは、大まかな等級分け、価格分けされたダイアモンドが各山になった状態(これは恵まれた状態で、ダイアが磨り上がって直ぐに見せてもらえるという事です)で見せられるますので、自分が日本に持ち帰った時にどの等級が出そうだからいくらで買えばよいかを、その場で判断しなければなりません。

そして、見た石が全て買えるわけでなく、品質・値段で引き取る割合は1割~1割5分程でしかありませんので、1回の出張で必要とする1カラットの大きさ(実際は重さ)を200~300ピースを集めるとなるとどれだけの石数を見なければならないか想像して頂けると思います。

このようにして1回が10日程の出張を年6~7回、多いときは9回ありました。不況の現在では信じられない程の石数・回数でしたので、大げさになりますが自分の人生に於いて大きな勉強になり、忘れられない経験でした。

この経験の中で1番の収穫であり、目から鱗であり、僭越ながらバブル崩壊後からの売られているダイアモンドを憂いるもととなった事がありました。

それはまた次回に・・・。

画像は首都のブリュッセルの小さな交差点角に立つ超有名な小便小僧です。

下は、日本では超有名な「フランダースの犬」と言う物語がありますが、現地では殆ど知られていませんでしたが、多くの日本人観光客が訪れた為にともいわれるネロ少年とパトラッシュの像が、最後の舞台となったルーベンスの絵があるノートルダム大寺院の近くに建てられています。

されど、仕事として来ていますので早く慣れなければなりません。

今になって思えば恥ずかしい事であり、今更ですが先ずピンセットでダイアを挟む、ルーペで等級を判断するを必死に練習をしました。

と言いますのは、1つは小売部門時代は、仕入れ先から届けられたダイアモンドは既に指輪やペンダント等の製品にされたものが大半で、裸石で入荷する事は少ない為、ピンセットで石を挟むこと、品質(グレード)も出されている状態ですので、ルーペで等級を判断するまでもありませんでしたので、ルーペもピンセットの持ち方も、今思えば何処かぎごちなかったのは明らかです。

ところが、買い付けの現場では此のルーペとピンセットの持ち方でこいつは石が見れる、見れないを判断されてしまうといわれるくらい初歩的な行為です。

従って、少しの空いた時間にも一生懸命練習したものです。

余談ですが、今テレビショッピングで現地に行って買い付けして来ましたとの映像が出ますが、僭越ながら石を覗く姿がチョットと思うことがあります。

実際の買い付けは、大まかな等級分け、価格分けされたダイアモンドが各山になった状態(これは恵まれた状態で、ダイアが磨り上がって直ぐに見せてもらえるという事です)で見せられるますので、自分が日本に持ち帰った時にどの等級が出そうだからいくらで買えばよいかを、その場で判断しなければなりません。

そして、見た石が全て買えるわけでなく、品質・値段で引き取る割合は1割~1割5分程でしかありませんので、1回の出張で必要とする1カラットの大きさ(実際は重さ)を200~300ピースを集めるとなるとどれだけの石数を見なければならないか想像して頂けると思います。

このようにして1回が10日程の出張を年6~7回、多いときは9回ありました。不況の現在では信じられない程の石数・回数でしたので、大げさになりますが自分の人生に於いて大きな勉強になり、忘れられない経験でした。

この経験の中で1番の収穫であり、目から鱗であり、僭越ながらバブル崩壊後からの売られているダイアモンドを憂いるもととなった事がありました。

それはまた次回に・・・。

画像は首都のブリュッセルの小さな交差点角に立つ超有名な小便小僧です。

下は、日本では超有名な「フランダースの犬」と言う物語がありますが、現地では殆ど知られていませんでしたが、多くの日本人観光客が訪れた為にともいわれるネロ少年とパトラッシュの像が、最後の舞台となったルーベンスの絵があるノートルダム大寺院の近くに建てられています。

サイト内検索

「夢壺」のお知らせ

夢壺(ゆめつぼ)

陶芸作家が一点ずつ心をこめて創る“ペット専用の骨壺”

http://www.yumetubo.com/

桃李の店内で、「夢壺(ゆめつぼ」を展示・販売しています。くわしくは、「夢壺」のホームページをご覧ください。

最新記事

(07/01)

(01/02)

(12/30)

(12/30)

(08/02)

お店の情報

指輪・ネックレス・アクセサリー・ジュエリーのリフォームや修理、お直しに関すること、なんでもお気軽にお問合せください!

夢工房 桃李

(ユメコウボウ トウリ)

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-1

JR大宮駅東口から徒歩5分程度

※銀座通り商店街を大栄橋方面に進み大栄橋下をくぐった正面です。平和通り商店街入り口角にあります。

電話 048-644-6111

FAX 048-644-6111

E-MAIL info@touri038.com

営業時間 10:30~19:00

定休日 毎週水曜日

さいたま市大宮区大宮駅ジュエリーリフォーム

夢工房 桃李

(ユメコウボウ トウリ)

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-1

JR大宮駅東口から徒歩5分程度

※銀座通り商店街を大栄橋方面に進み大栄橋下をくぐった正面です。平和通り商店街入り口角にあります。

電話 048-644-6111

FAX 048-644-6111

E-MAIL info@touri038.com

営業時間 10:30~19:00

定休日 毎週水曜日

さいたま市大宮区大宮駅ジュエリーリフォーム